2016年《反家庭暴力法》施行以来,反家暴理念不断深入人心。同时,反家庭暴力仍属世界性难题,现阶段不同形式的家庭暴力也广泛存在。江苏今年启动了反家暴地方立法工作,剑指完善家庭暴力预防、处置、救助等多部门联动机制。公权力如何合理有效介入和调整家庭关系,非常考验制度设计的科学性。日前,省人大常委会专门进行了江苏省反家庭暴力条例立法调研。

不愿报警的现实

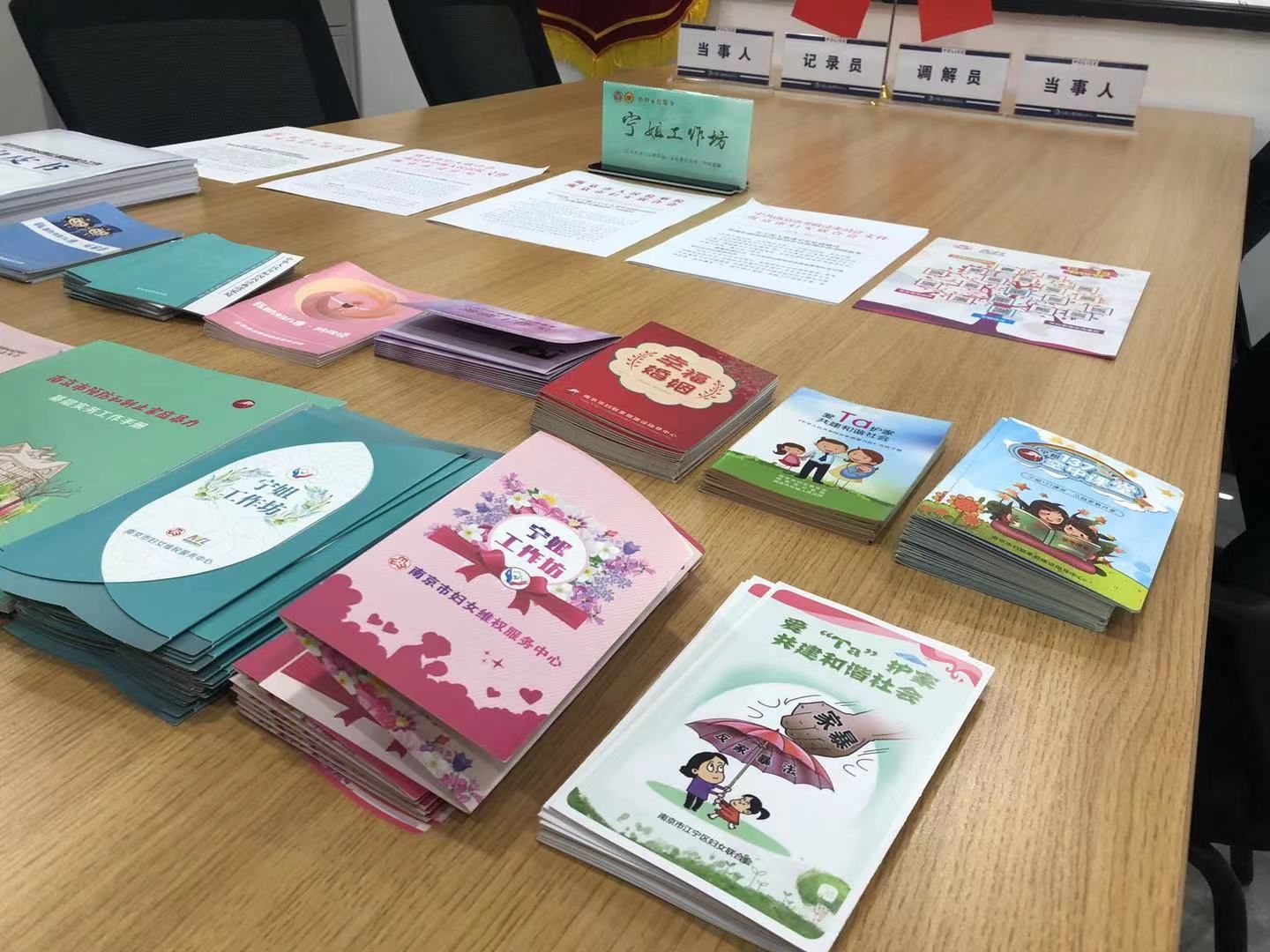

发生在亲密关系中的家暴,受害人一般碍于隐私不愿报警。有关部门能否主动向前一步?江宁区淳化街道天景山小区推出了“警格网格+妇联”的联动方式,把社区女民警、女辅警、女网格员等纳入妇联执委,每天在网格一日双巡中留意家暴线索。片区女民警李琳介绍所,他们目前已介入了社区内的27起家暴行为,对其中3户发放了“家暴告诫书”:

“比如说前几天我们的网格员就反馈一条信息,有一户居民家里是一对外来的小夫妻,晚上经常吵架,还打架,群众反响不太好,我说你先上门主动去对接一下,了解一下情况。”

主动上门能鼓舞起受害人的维权意识,有利于避免事态升级,江宁区综治中心去年以来的数据显示,绝大多数人否认再次受到家暴,近八成家庭生活恢复了平静。

但在李琳刚遇到的这起事件中,网格员上门询问后了解,夫妻俩因孩子教育问题发生矛盾,丈夫在盛怒中殴打了妻子。网格员报告后,社区、警方及妇联通过南京江宁区反家暴信息平台联手介入,警方还向男主人开出了“家暴告诫书”,受害的女主人却担心告诫书是否会对孩子未来产生影响。

鉴定家暴的尴尬

这正是“反家暴”出警的现实困境。据南京市公安局副局长张勇观察,即便报警,受害者想要摆脱暴力环境还有很多顾虑,比如对方发出“死亡威胁”、父母亲人不支持、被经济控制无处可去等等,上半年宁海路派出所处理了家暴警情19件,但绝大部分不愿意配合调查取证:“有的受害方担心对施暴方打击处理后,会因为直系亲属的犯罪记录,而影响到今后子女的就学就业,往往选择不追究对方的法律责任。”

张勇建议,需将反家暴教育纳入家庭教育,教育人从思想上认同家暴违法,并在家庭中发挥宣传、劝阻、制止的作用,另一方面,家暴处理涉及相当多的专业知识,最基本的就包括如何评估风险等级,2012年以来,我省在全国首创家庭暴力告诫制度并持续改进,但就目前来看,告诫书的发放主要依靠办案民警的主观判断,哪些家庭暴力行为属情节轻微可以出具告诫书的还不甚明确。

在南京公安局刑侦局刑事科学技术研究所,曾接到一起涉未成年人的家暴案件鉴定请求:孩子被打得浑身伤痕累累,惨不忍睹。但施暴方律师提出,孩子体表挫伤面积累计为9%,不到轻伤一级。经法医科学设计方案,统计认为达到体表面积11%,使得施暴者没有逃脱刑事责任。“那如果鉴定结果是9%呢?受害者长期处于恐惧的状态中”,调研组一行反问,工作人员也表示,这的确是一个处理盲区:“家暴里面很多属于长期的、比较轻微的,但是生活在恐惧当中,这个有累积效应,这个累积效应现在没人管,这个就是我们家暴工作的触角伸不出去。”

定义家暴的困难

我国反家暴法明确规定:家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。但实际上法院在这方面裁定比较慎重,认定标准较为严格,有的地方还在沿用老观念,比如一定要持续的、长期的、多次动手才是家暴。此次立法调研中,不少人就提出,家暴的定义不能停留在传统的认知上,既要重视显性暴力,又要关注隐性暴力,对家暴的定义和范围作出科学的界定。

怎样才算家暴?除了《反家暴法》提出的情形外,立法调研组还提出,网络家暴也会构成家暴,目睹家暴的未成年人也是受害者等。反家暴专家、江苏警官学院副教授王燕介绍,发达国家如美国、英国、加拿大是以亲密关系来定义家暴:“亲密关系比如曾经谈过恋爱,然后发生暴力行为,那么在这些国家也属于家暴;离婚后不停跟踪、骚扰,让你不得安宁、让你不能再婚,从这些国家目前标准来看也属于家暴。”

立法调研组认为,家暴表现形式很复杂,除了肢体暴力,其他的一些暴力很难用一个标准将其确定下来,但在立法中仍要细化具体化,避免未来无法可依的情况。

联动维权的打通

为家暴受害者维权,江苏以实践证明多部门联动出手效果比较好。秦淮区法院党组副书记、副院长刘斌介绍说,通过他们的一起执行人身保护令案件,就是与公安共同配合,一起到受害人家里做工作:“可以说,公安带来的震慑效果是超过法官的。加强公安和法院的联动,能够扩大执行效果,也扩大了社会影响力。”

江苏各地也已经以不同方式在探索构建公安、法院、人民调解、民政、妇联等职能部门和社会组织的联防联动机制。如去年,常州9部门联合依托社会治理大数据平台,共同建立“幸福e家”婚姻家庭智慧治理数据平台,较好实现了对家暴案件的及时研判、分级处置、跟踪回访、精准干预。省妇联主席张彤表示,为了使发现报告机制和联防联动机制能有效运行,建议制度设计上将家庭暴力、家事纠纷排查纳入网格化管理服务内容:

“包括落实强制报告制度,推广‘将举报家暴纳入见义勇为奖励’的这样一个创新做法。这些做法是发端于常州,我们也是期待能够树立‘家暴不是家务事’的正确导向。”张勇则建议,联动处置机制需考虑家暴发生特点,建立家庭暴力夜间联动处置机制。“有的基层单位认为,辖区80%以上的家暴警情发生在夜里,公安是24小时工作,处理后和相关部门缺少一个夜间沟通对接环节。”

除了现场处置,如何为受害者提供长期稳定保护,不少人还提出,需要“矫治施暴者” 。省人大常委会委员、镇江市医疗集团副理事长孔繁芝建议,应完善公民心理健康服务,从源头解决加害人继续实施家暴的问题。王燕也建议,应当关注长期实施家暴的施害人的心理状况,对其社会危害性进行评估: “疫情前我每个月都要到女子监狱做心理辅导,受害人反映有的施害人在法律惩罚之后仍然会重复家暴。我觉得可以强制要求施暴者接受心理干预和行为矫正,否则回归后仍然是危害社会的毒瘤。”

(来源:江苏新闻广播/丁凤云 编辑/蒋婕)

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067