文/戚宛珺

(作者戚宛珺,“荔枝新闻”特约作者;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家供稿,转载请注明出处。)

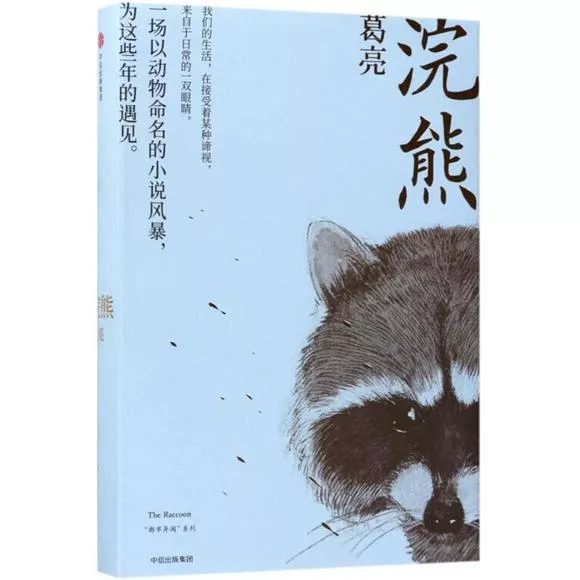

阴沉的雨天,在拉了窗帘的暗室里,看一部上了年岁的电影。窗外的雨声和影片的对白参杂在一起,如幻似真,时空模糊,契合得很微妙。阅读葛亮的《浣熊》,正是这样一种多维度的感受。

香港电影中冷冽湿润的质感与不易察觉的沧桑被巧妙地吸收进字里行间。我们品读着白纸黑字,眼前却浮现出光影图形,故事的发生地,是熟悉而又陌生的香港。

香港是一座饱经风霜,但又不愿去凭吊的城市。他的节奏很快,非常务实,即便曾有过侵入骨髓的离愁悲苦,也不会选择自怜自艾与悲春伤秋,而是神情淡漠地抛之脑后,继续向前。这也是为什么港人总是一副看似冷漠麻木或匆忙焦急的面容。他们也有缅怀的故事,也有过往的感伤,只是太逞强,不善于言表。

然而香港遇见了葛亮。葛亮非生长于斯的本土作家,他可以用慢一拍的节奏去默默观察香港。他希望读者能看到维港璀璨星光后的另一面,为此,他花了很大工夫搜集这座城市里不为人熟知的细节。他搭上双层巴士穿梭于港岛九龙,捕捉穷街陋巷中的人情冷暖;他乘坐渡轮从中环码头前往各个离岛,感受世外桃源般的风土人情……葛亮避开了国际化大都市的光鲜,转而放大一些容易被人忽视的暗角,他笔下的香港不再高贵冷艳,甚至有些破败、几丝萧条。

葛亮表达的香港是恰如其分的,是一种有温度的带入。但这种温度却称不上温暖,好像血液,无比炙热却又如此冰冷,热烈过后迅速冷寂,凝固在时间划破的伤痕上渗着暗红的冷冽。那一段段都市人的相遇看似波澜不惊却暗流涌动,好像只有用伤害与侵入才能传达他们苦涩压抑又平凡真挚的情感。

葛亮用镜头语言一般洗练简洁的文字,将琐碎的素材剪辑成片。每一帧画面都很精巧,没有过度粉饰或拖泥带水;每一句对白都很传神,好像可以想象演员念出来时的姿态语调。

每座如钻石般耀眼的都市都有阴暗的下水道,繁华与颓败一墙之隔。再普通不过的人却被命运玩弄出跌宕的人生。有的作家极尽能事地展现都市生活的奢靡疯狂,描绘那些站在“食物链顶端”的菁英人物的纸醉金迷;那就需要有作家来提醒大家放慢速度,回转身看一看都市里每日都在上演的悲欢离合,关注那些艰难打拼的边缘人物,再静静审视一下镜中自己陌生的脸孔。

也许是平素的生活太安逸,以至于我们闲到只记得追名逐利、醉生梦死,忘了生活的艰辛苦楚,也忘了岁月蹉跎,光华褪尽后一地的颓唐。

读葛亮的《浣熊》,如看一部事不关己的精彩电影,有隔岸观火的快感,然而当我们走出昏暗的房间,被刺眼的阳光晃了眼时,别忘了借着书中的人物,观望一下同样在现代都市中沉浮的自己。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067