明初的中国在城垣建造、火器制造、航海等诸多领域均达到世界领先水平。郑和率领如此庞大的舰队纵横南洋二十余年,其背后的技术支撑是不可或缺的。就让我们从郑和的船队讲起——

郑和下西洋,人数多达两万余,除郑和及其副手外,还包括火长、水手舵工、阴阳生、通事、买办、译官、文书、医士、军士等各类职属。海洋不比陆地,承载所有人员及物资的,就是那两百多艘船只。

在古代,衡量船舶大小的单位称作“料”,原指制造船舶所需木料的材积,后逐渐演变为船只的容积单位。1937年郑鹤声先生发现的静海寺残碑曾有“永乐三年,将领官军乘驾二千料海船”的记载;2010年江宁祖堂山发现的洪保墓寿藏铭记有“统领军士,乘大福等号五千料巨舶”的文字。这清楚的告诉我们,郑和的宝船是具有“五千料”的巨型舰舶。

宋代时,中国就拥有制造海船的先进技术,发展至明代,官方造船已批量化、规范化,且技术手段更加独步于世界。郑和出使的船舶主要在南京设立的宝船厂建造,其中以宝船最为巨大。据《明史》、《星槎胜览》等文献记载,宝船“修四十四丈,广十八丈”(长137.72米,宽56.34米)、“张十二帆”。如此庞然大物,以至于不少学者对此颇有怀疑,但随着对文献的不断深入探索,以及新出土的文物及相关记录,均证明了宝船的真实存在。这也充分显现出那个时代,中国人高超的造船技术和卓越的创造力。

宝船厂遗址现存四、五、六号共三条作塘。上图为六号作塘考古发掘时的景象,今天已发开成为遗址公园。站在这里,可以想象那些无与伦比的船舶就是在此处建造而成,肩负起出使西洋的伟大使命。

在辽阔的海域上航行,受风向、风力、海流、天气等因素影响,甚而还有战事之虞,其不测之危可想而知。上百艘舰船,长时间、远距离跨海航行,相互间的协同尤为重要。一般性认为,从明朝前期的水上作战来看,以轻舟为前锋,指挥战船为中军,粮船辎重在后,接应战船位于两翼,此一编队阵型应为郑和所采纳。

从这张燕式阵形图上,可看出各类船只的分工协作。这也是一般认为的郑和船队常规阵列。

然而,在实际的海上航行过程中,情况复杂多变,船队面临的风险极多,各船只都有相应的行进次序,以防止因混乱导致的拥挤、碰撞等事故;此外,还会因需要而派出分宗船队。故此,郑和船队应是在因势制宜的原则下,根据不同情况制定不同的阵型排列,各船只之间通过号旗、灯火、信炮、金鼓等方法保持联络。

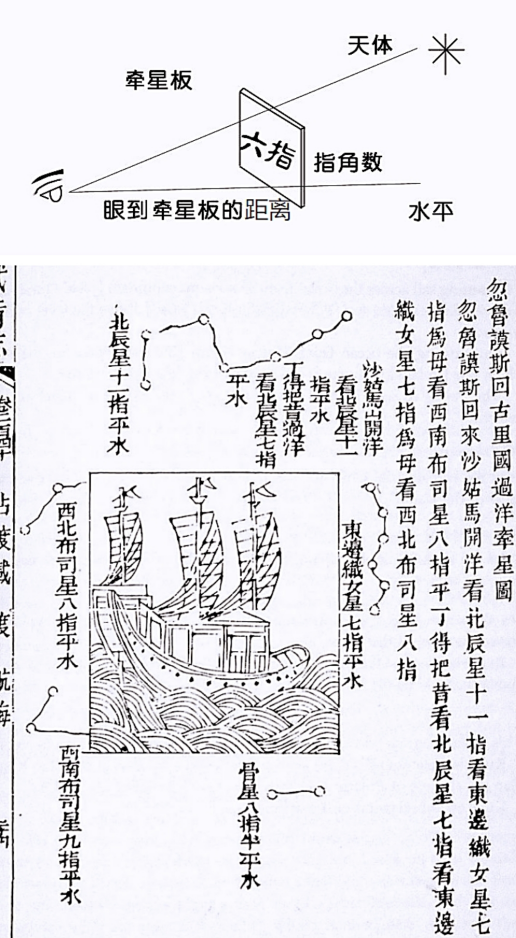

在大海中航行,确定方向和位置是至为重要的。郑和下西洋最著名的天文航海技术,莫过于过洋牵星术。

明茅元仪《武备志》所载的《郑和航海图》附有四幅“过洋牵星图”,上图为最末一幅。

过洋牵星术是利用方位星进行导航的方式。所用十二块乌木所制的正方形牵星板,最大一块边长24厘米(为十二指),以下每块边长递减一指,至最小的边长仅2厘米(为一指);又用方形象牙一枚,缺四角,缺边长度分别为一指牵星板边长的1/2、1/8、1/4和3/4。使用时,手持牵星板伸直(可用绳牵引,固定人目与牵星板的距离),使牵星板与海平面垂直,上边缘对准所测星体,下边缘对准海平线,这样便能测量出星体距离海平面的高度。随星体高低的不同,可以十二块牵星板与象牙替换调整,直到所选板的上、下边缘都符合相切标准,此时所用牵星板是几指,即为星体高度指数。

早在秦、汉时期,就有用“指”作为角度测量单位的记载。郑和将这一技术创造性的应用在航海方面,形成独特体系的海上测量技术。《武备志》中留传下的四幅“过洋牵星图”充分应证了郑和在此方面的成就。

郑和对于海洋的认知和航海技术的掌握是多方面的,诸如运用罗盘的地文航海技术、监测海洋气象、测量海流、观察海洋生态,对各地洋面的深浅、潮汐等状况均有详细的记录。《郑和航海图》中,清楚的注明了航线各地的方位、航程远近、打水深浅、所牵星位,及地理状况、人口分布等。其东南亚地区水陆分布的描绘几乎与现代平面海图相符,具有重要的科学价值。而这一切都与郑和团队对海洋的认识水平和高超的航海技术有着密切联系。

郑和下西洋史无前例,它不仅在明朝政治、文化和外交等领域留下灿然印迹,在科技方面的成就无疑也足以载入史册!

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067