文/半辈子

(作者半辈子,荔枝新闻特约评论员,资深娱评人;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家约稿,转载请注明出处。)

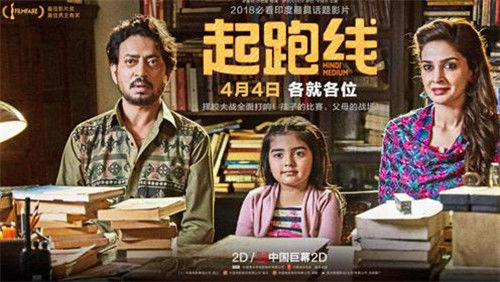

《起跑线》完全拍出了印度城市的焦虑。

故事中,为了让孩子获得更好的教育,富裕家庭的拉吉夫妇精疲力竭,购买学区房,贿赂校长,骗取贫困生指标……从孩子的教育问题出发,牵出了学区房、课外班、家庭收入、社会阶层、邻里关系等等。

“让孩子赢在起跑线上”,成为了这个印度富裕家庭的紧箍咒,只要社会阶层的咒语念动,拉吉夫妇就只能疲于奔命。在因为孩子教育而产生的争吵中,拉吉太太情急之下飙出点题对白:英文不只是英文,而是阶级!

好不容易摆脱贫民窟的印度城市人群,如何让财富保值和增值,如何让下一代得到更好的教育,避开连自来水都用不上的悲苦生活,简直是印度式焦虑的最热话题,其背后正是快速发展中带来的巨大的不安全感。

印度电影人洞悉了自己的这份焦虑,拍出了一部观照现实的电影。

你不用操心《起跑线》的水准,在口味苛刻的豆瓣网上,它得到了8.1的高分(截止2018.4.3日)。在我看来,比电影本身好坏更重要的是,为什么印度电影人开始关注起现实?

近几年,印度电影忽然在一夜间,成了超好口碑的代名词。在票房和口碑双高的《摔跤吧爸爸》里,关切的是女性权利的现实问题。在《神秘巨星》里,面临家暴的女孩,为了梦想奋斗并且最终成功。在《起跑线》里,印度人又把视角放到了教育上。

印度电影在市场中的崛起,除了工业生产力的进化,更值得关注是印度的创作者在人文关怀的持续焦灼。女性权利、阶层上升、教育和社会不平等,我们发现印度电影不只是歌舞升平,更会和时代脉搏紧密绑定。“拍出有时代感的电影”,似乎成为了印度成功电影的标配。

在当下全球电影市场上,我们能看到飞天遁地的好莱坞超级英雄,也会有爱情、科幻和亲子动画片。与现实息息相关的那份焦虑感,反而成为了稀缺题材,印度电影找到了一种共鸣。

别误会我,在类型电影之间,我并没有厚此薄彼的倾向,我关注的问题是,某一类型的缺失,到底是电影人对现实观照的不充分,还有缺乏观众消费的土壤。

要知道,娱乐性并不是一个好的借口,一个严肃的题材并不一定不好看。以《起跑线》为例,印度人处理自身焦虑的方式,实际是欢脱的、喧闹的,富有娱乐性的。拉吉夫妇为了混入上层社会闹出的笑话,为了争取指标混入贫民区的身份落差,以及最终“找到适合自己才最好”的教育观。

整个故事并不是冷峻的纪录片风格,而是一部彻头彻尾的喜剧。原来,印度人也有把严肃题材喜剧化的天赋。

在很多个维度,《起跑线》都是一部标杆式的作品。这并不因为它有多么优秀(当然它是很好的类型片),更是印度电影人做出了一种生动的示范,把广泛的、沉重的现实问题放入电影,也可以是深刻并且欢快的。

欢迎关注荔枝锐评(lizhirp)微信公众号:

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句