南京作为古都之历史,初始于孙吴,而在此之前,南京的城市形象并不完整。文献中最早出现的与南京相关之记载,来自于《左传·襄公三年》:“春,楚子重伐吴,为简之师,克鸠兹,至于衡山。”公元前570年,楚国令尹婴齐(字子重)精选部队,攻占了吴国的鸠兹(今安徽芜湖),其兵锋直至衡山一带。这里的“衡山”,就是今天江宁南部的横望山。从公子婴齐伐吴的行军路线,我们可知南京基本处于吴国境内,毗邻吴、楚交界,也就是所谓的“吴头楚尾”。

此后的数十年,吴、楚在此地区频繁交锋。吴国为抵御楚军,在金陵东南修筑了濑渚邑,又名固城,但不久便被楚灵王所攻占;吴王移濑渚至溧阳以南,更名陵平县。吴王阖闾时,大将伍子胥攻打楚国,烧固城,此邑遂废,但“固城”之名一直流传到今天。

春秋末年,吴王夫差曾在今朝天宫一带筑城用于冶铸,称作冶城(参见《金陵群山名志·冶山》)。

公元前473年,越灭吴。次年,越王勾践命上将军范蠡筑城于金陵长干里。《唐钞文选集注》引晋刘逵注《吴都赋》:“江东谓山冈间为干,建业之南有山冈,其间平地,吏人杂居之故号为长干。”山冈间的平地叫做“干”,金陵城南多丘陵,山陇间往往有人聚居,因此称作“长干里”。南唐以前,长干里尚无横亘其间的城垣,其大致范围:西起凤台山,与长江古道相隔,东至戚家山,南抵雨花台,北界古秦淮。

越城又名越王台、范蠡台,位于瓦官寺东南。明顾起元《客座赘语》:“越王台在驯象门小市口。”清周宝偀《金陵览胜诗考》:“……范蠡台,勾践筑此以谋伐楚,在报恩寺西……遗址犹在,西街有越王庵……”结合民国南京地图,我们可勾勒出越城的位置。

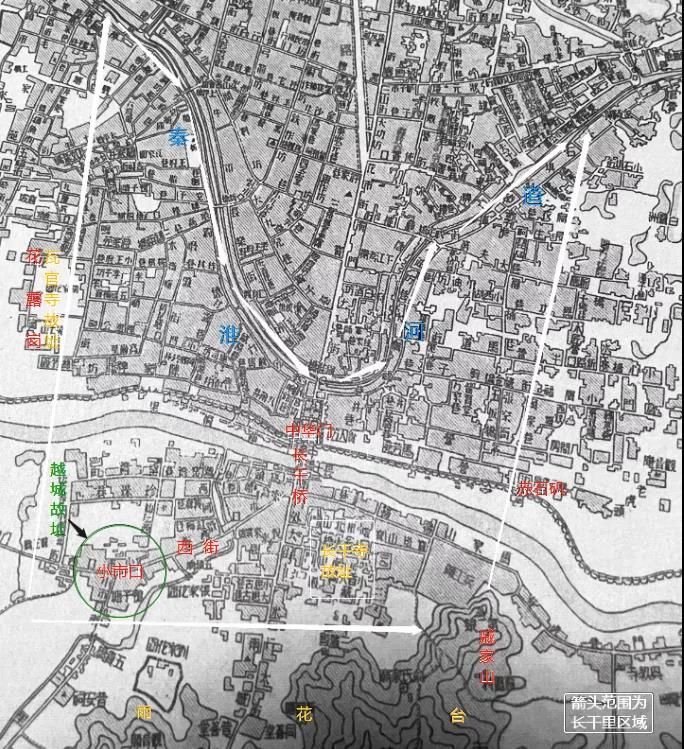

▲ 1933年的南京地图尚保留小市口、西街等地名,即越城故址,与长干寺(大报恩寺前身)隔长干桥相望。长干里之西界花露岗即凤台山,东晋时建有瓦官寺;东界戚家山即今晨光集团所在;今应天大街一线为其南界。

越城地处古秦淮河入江口南岸之高岗,“筑城江上,以镇江险”,应是用于屯兵的军事堡垒。明陈沂《金陵古今图考》:“金陵有城邑,自此始也。”它标志着越国对于此地的经营逐渐移向南京主城区,为此后的金陵邑奠定了基础。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067