文/戚宛珺

(作者戚宛珺,“荔枝新闻”特约作者;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家供稿,转载请注明出处。)

我曾在上大学时参观西安历史博物馆,一方面被十一朝古都丰富的馆藏震撼,感慨博大精深的中华文明。另一方面又感到措手不及:面对这些往古的珍品,虽然被它外在的“美”所征服,却找不到其中的原因,甚至让我想在这些艺术珍品面前仓皇逃串。我能感受到的,只是它外在的形式美,其中积淀的底蕴内涵却一知半解,留下诸多遗憾。

对所有和我一样的艺术初心者来说,李泽厚先生的《美的历程》是一本很好的教材。就像他在开篇所述的一样,撰写本书的目的既是厘清“美”这样一个抽象概念在我国历史上的发展脉络;也是为广大对中国古典艺术心生向往,但心有余而力不足的普通读者们,打开一扇通往艺术世界的大门。

我一直认为美的感受来源于个体主观的认知和感受,比如每个人在听歌软件的大数据分析下都拥有属于自己的“每日推荐”;天真浪漫的小学生在大师的传世佳作面前可能一片茫然,但他们随手的涂鸦在父母的眼中却如数家珍;唐朝时以胖为美,珠玉圆润的杨贵妃位列四大古典美女之列,而如今强调骨感,多少丽人为之消得人憔悴……这样一个不断变化,又“仁者见仁,智者见智”的抽象概念,又要如何阐述其发展的历程?

在作者看来,历史的车轮是向前驶进的,美的标准当然也非一成不变。事物都有着内在的发展规律,人们的思想和感受也是一样。李泽厚凭借其敏锐的感知能力以及丰富的知识累积,用优美的文笔,在我国源远流长的历史长河中,打捞出了“美”这颗凝结了几代人思想结晶的珍宝。从文明萌芽的原始社会开始,到繁华似锦的大唐盛世,再到开到荼縻的明清时代,美的概念一直随着时代的洪流发生着变化。作者措辞温柔细腻,娓娓道来,连一向枯燥繁杂的中国古代历史,也因为作者的提炼增添了一份审美的情趣。

在作者悉心的梳理下,读者如同经历了一趟惊心动魄的时空旅程,对中国古典艺术做了一次概括却全面的巡礼。本书分为十个章节,从原始社会开始一直记叙到明清时代,将当时人们对美的认知以时代为界限做了划分。每一章作者都选取了当时最具有代表性的一个艺术类别重点阐述,好比夏商周厚重狞厉的青铜器,南北朝遗世独立的佛教石窟,盛唐挥洒肆意的诗歌散文,宋元悠然写意的山水画卷,明清平实生动的市民文学。

每一章都有所侧重,但并不意味着同一时期的其他艺术类别就没有发展。作者选取的这一类别,往往是最具时代烙印的代表,并且辐射渗透进了当时其他的艺术类别之中。同时,虽然基本上是一章一个时代的断代记叙,但彼此之间又前后比较,融汇贯通。让读者感受到美前进轨迹的同时,又认识到前朝后世之美虽有差别存在,但无优劣之分,正所谓“古不乖时,今不同弊”。

美离不开人的创造,离不开历史的发展。了解历史典故,知晓当时的社会思潮,对理解不同时代之美甚为重要。但是,为何我当时作为一个对历史不甚了解的懵懂青年,在面对艺术珍品时也会为之所折服感叹呢?那正是因为作者强调的重要概念,即“有意味的形式”。艺术品虽然以外在的物质形态展现在世人面前,但它却是人们内在价值观的表达。长久以来,华夏子孙生活在这片自己浇灌的土壤上,在想法上受到时代的影响,却也享有着共通的思维定势,在经历了共同或类似的经验累积以及理性思考之后,人类也存在着对美的普遍认知和感受。

这如作者在文中所说“它是积淀了理性的感性,积淀了想象、理解的感情和知觉,也就是积淀了内容的形式,它在审美心理上是某种待发现的教学结构方程”。美可以是我们个人的主观感受,但也是经过时代历练、反复洗涤,铭刻在人类血液和灵魂中的普遍认知。这大概与心理学家荣格所定义的“原型意象”类似,即“人,无论是人还是民族,他们的‘记忆’中,并不完全是由现实对象作用于感官而直接形成的知觉,也不完全是依靠直觉而重建的表象,而且还有一些由深层欲望、情感与表象相互渗透后所建立起来的意象。”这种“有意味的形式”是对内容的升华和提炼,在一定程度上可以模糊内容本质的含义,让这种形式美跨越种族和文化,达到一个相互理解的共通境界,而这正是艺术的魅力。

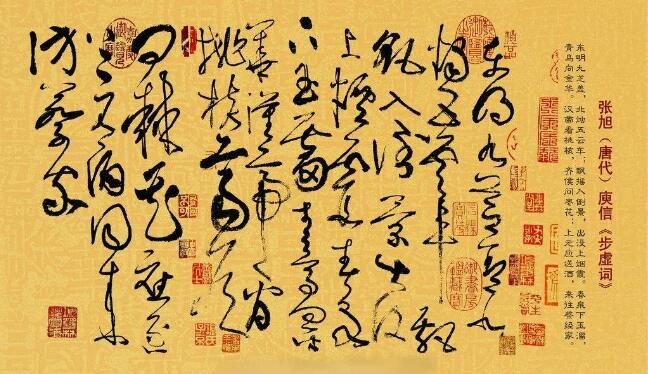

最好的例子,正是作者在书中所阐述的,我国古典艺术的精华,作为线的艺术之结晶的书法。这是具有高度概括的“有意味的形式”。例如草圣张旭的手稿并非每个人都可以在第一时间明白其书写内容,却能在相遇的瞬间让人感受到那股喷涌的张力和挥洒的才情。它是形式,却是“有意味的形式”,融合了,甚至凌驾了书法作品其原本书写的内容。

在笔墨勾勒中传达给观者的,是作者高度凝结的意志,对自我本性的彰显。而观者所感受到的美,则是对美好事物共通的憧憬和追求。“这时候,人的大脑中出现的不是个别人的记忆,而是全民族、全人类从原始文明时代一直在心中呼唤的巨大声音在人们心中回荡。”这就是为什么中国的书法作品所传达的那种特有的章法与自由缠绕;内敛和张扬并存的艺术,可以吸引不同国家和民族的人们的喜爱。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067