没有对电影百分之百热爱,千分之千热情,万分之万的热心,是不会产生这样的创作念头,更不可能拍得如此可圈可点、可喜可贺!

——张永祎

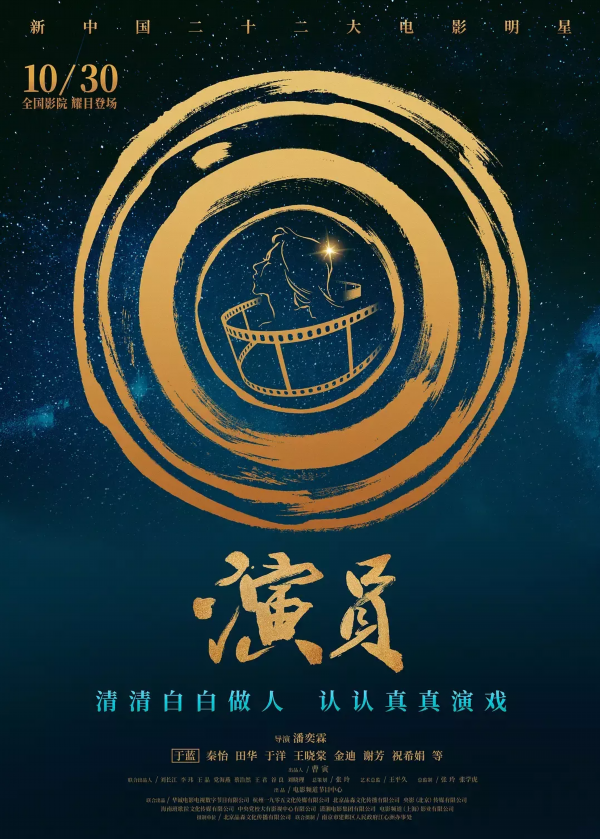

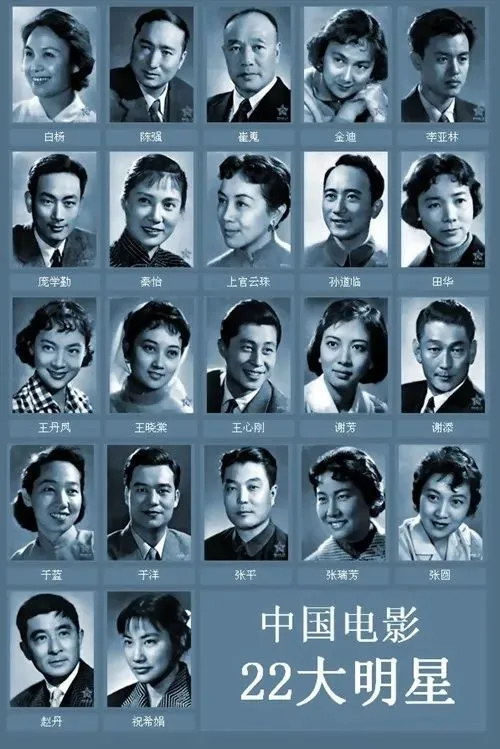

看了影片《演员》,好像重回往日时光,“有恐相逢是梦中”的感觉,熟悉的情景,熟悉的人物,熟悉的故事,熟悉的情节,熟悉的演员,以至于对有些老片剧情虽不太熟悉,但黑白胶片的魅力依然可以穿透岁月,唤醒久蛰深处的记忆激情!这部影片聚焦于于兰、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳、王晓棠、祝希娟、牛犇等老一辈艺术家从影经历和艺术成就,通过现场采访、影像回眸、影片放映,再现了当年璀璨夺目的明星风采。

影片采用一种结构性的框架,通过三种叙事相结合的方式,循循善诱,娓娓道来。第一种是精心的人生叙事。许多演员的人生比电影还电影、比戏剧还要戏剧,尽管他们踏上艺术道路的方式有所不同,但所经历的人生过程都是他们最真切的生命印记。

于蓝1938年赴延安,曾任延安鲁迅艺术文学院实验话剧团演员,1949年开始登上银幕,她说自己一切都是服从安排,是按照组织的要求,逐步走上演艺道路的。王晓棠从上海参军,先入总政京剧团,后调总政话剧团。1955年出演第一部影片《神秘的旅伴》,1958年因主演影片《边寨烽火》获得第11届卡罗维·发利国际电影节青年演员奖。谢芳参演的第一部影片是1959年上映的《青春之歌》,凭借知识女性林道静这个角色,第一次登上银幕就大放光彩,之后,她又出演了《早春二月》中追求解放的陶岚和《舞台姐妹》中冰清玉洁的竺春花,这三部经典成为她留给中国电影的最美“三部曲”。谢芳说她被选为演林道静时,也经过了两轮的测试,第一次是看肖像,第二次是试戏,经过全面考察合格后才被确定出演林道静。

机会不仅留给那些敢于开始的人们,还是留给那些勇于坚持的人们。谢芳对秦怡的评价是整个五官无可挑剔,美得不可方物,但更重要的是心地非常善良,她在出演《林则徐》时,丈夫病重,每天靠打胰岛素支撑生命,自己还经常被痴呆的儿子毒打,但只要一站到镜头前,她总是兢兢业业地演好角色,一点也看不出生活的伤痛。

在92岁的高龄,她还坚持登上了海拔4600米的高原,去拍自编自演的影片《青海湖畔》,每天依然一丝不苟,化妆两小时,坐车六小时,就是为了到实地取景,保证影片的真实性。拍完电影后,因脑梗入院,住了很长一段时间。这么大年纪了,还要折腾成这样,图啥?秦怡说:我只是为了完成继续拍电影的梦想。当主持人问她,人们都说您是中国最美女演员,您同意吗?她说不同意,这个地方还有那个地方都有缺陷。秦怡从1939年开始拍摄电影,出演过无数角色,从《好丈夫》,到《铁道游击队》再到《女篮五号》,赢得一路欢呼,获得了中国电影金鸡奖终身成就奖、上海国际电影节终生成就奖等,更在2019年,获得“人民艺术家”国家荣誉称号,应该说她的成就卓著,至美靡他。

影片采访了许多演员,尽管他们人生机遇和生活轨迹不一样,有孤独、有迷茫、有欢愉、有悲伤,但他们总是接受自己、相信自己、突破自己和完善自己,不断奋进、从不言弃,是他们人生的主旋律。

牛犇说自己原来在香港工作,到内地来工作后,工资不高,还非常辛苦,但当他认识到自己是人类灵魂的工程师,自豪感油然而生,也深感责任重大。演员在银幕上光鲜亮丽,但在生活中也是普通一员,同样的悲欢离合,同样的酸甜苦辣,既是他们的人生形态,也有着他们的人生哲学,这种人生哲学不是干巴巴理性规则,而是诉诸生命情感的理解和担当,事实上在演艺事业之外,他们所经历的曲折和复杂要比他们说的多得多,“没有在长夜痛哭过的人,不足以谈人生”,但他们对此风淡云轻,甚至只字不提,不以物喜,不以己悲,坚持做自己喜欢做的事,怀着一腔赤诚的爱,把演员这件事做到极致,波澜壮阔,亘古连绵,不断抒写出洒脱飘逸、栩栩如生的人生诗篇。

尽管他们个个都已功成名就,依然把“表演是永无止境的,只能说更好,没有最好”作为自己的座右铭。就像那一片金黄色的稻谷一样,已然是丰收的景象,但好像还如初见,果实越饱满,他们低头的姿态越明显。应该说,他们的皱纹代表着时间的抒情,他们白发彰显着岁月的激越,他们的从容呈现着岁月的淬炼,这时的他们,就是一本厚厚的人生教科书,就是不著一字,也会尽得风流。

第二是精致的电影叙事。对于演员来说,电影是他们的职业,是他们的才华,也是他们的信仰,更是他们的责任。从他们的叙述中,我们可以清晰地窥见他们当年对艺术的理解。

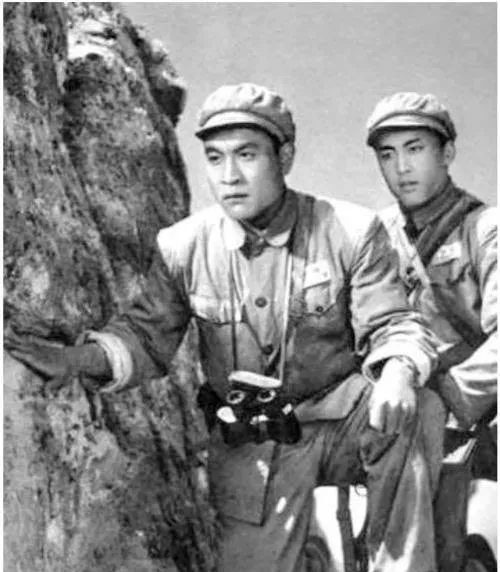

说到《我们村里的年轻人》的经历,金迪透露当时到东北农村去体验生活,跟乡亲们学插秧、上炕盘腿聊天;提到出演《白毛女》时的情景,田华表示,当时她深入生活,会割谷子、推碾子;于洋在拍摄《桥》时,穿着炼钢服提前体验生活,与铁路工人一起出工劳动。他们认为电影要表现生活,就必须要面对生活、深入生活,只有同吃同住同生活,向生活学习,才会了解生活、体验生活,最终能够发现生活。于洋说,现在很多片为了体现战士的艰苦,他们的衣服总是脏兮兮的。但其实在现实中,每个人都会有一套发了舍不得穿的军衣,在大战前,战士们反而会穿上这套衣服,不为什么,就因为新衣服干净,受伤后不容易细菌感染。这些细节,如果你不在生活之中,没有对生活的透彻了解,是绝对想象不出来的。

这些老艺术家谈了他们对生活的理解、对艺术的见解,对角色的破解。通过这部纪录片,确实可以了解许多拍摄老片的幕后故事。

影片《野火春风斗古城》有一场姐妹见面的戏。起初看到剧本,王晓棠研究了半天,不断删去那些废台词,删到最后,竟然删没了,她突然感觉到不能这样演,我是观众我就不看!于是她和编剧重新商量,把见面的场景和见方式全换了,改成现在在医院窗口的眼神交流,无语有形,有形无声,通过这种方式,不仅符合当时地下工作的需要,也把金环“硬”和银环的“柔”,这两种风格一下子就凸显在观众面前,“一人饰两角”,既互相补充,又个性鲜明。

于洋说自己在演《暴风骤雨》时,从老田头手中接过烟袋,就直接塞到嘴里,如此显得亲密无间,如果用手去揩一下,就会觉得距离遥远,不是与老百姓打成一片。田华说:演员不管演什么戏,一定要真正投入,“真悲无声而哀,真严未发而威,真亲未笑而和。”这句话出自《庄子 渔父》,意思是说,真的悲痛,没有哭声也哀伤;真的恼怒,不曾发作也威严;真的亲爱,尚未发笑也和悦。其实,原文在这句话的后面,还有一句“真在内者,神动于外,是所以贵真也。”也就是说感情的表达,贵在真实自然。

应该说,这些老艺术家忠实于角色、忠实于电影,忠实于剧本,戏有多少,戏无大小,戏比天大,任重道远,他们始终带着敬畏之心,把观众放在心中最高的位置,谢芳曾深情告白,“我们演员最爱的人是观众,演员最需要的人也是观众;没有观众,就没有演员”,所以为了观众,他们全力以赴打磨好每部作品,不遗余力诠释好每个角色,把戏演好,把人演像,把心演活,在独辟蹊径的创作中,塑造出许多独一无二的形象,深受广大观众的喜爱和还原,许多银幕形象已经深入人心,一个角色就是一个丰碑,一个形象成就一个经典。

许多演员几乎成了人物的代名词:于蓝就是江姐,秦怡就是芳林嫂,田华就是白毛女,于洋就是曾泰,金迪就是孔淑珍,谢芳就是林道静,王晓棠就是金环和银环,祝希娟就是吴琼花等等,他们都在新中国电影史上留下了不可磨灭的记忆,《演员》通过深入挖掘这些形象塑造背后的感悟和思考,体现了对电影文化的赤诚守护和对电影艺术的美好珍藏。这是在向经典电影形象的致敬,也是在向百年中国电影的致敬。

第三是精准的时代叙事。习近平总书记指出,红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。要用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源。于蓝在回忆自己拍摄《烈火中永生》时,专门去看了江姐的故居,现场所见,深有感触,深受感动,深受教育,学英雄演英雄,找准了精神品格的基调,铸就了忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于革命、忠诚于事业的江姐形象。于蓝在97岁时说过“江姐牺牲了,荣誉我们得。请忘了我这个演员,而永远记住江姐”,这是江姐这个光辉形象,给她一生带来的启迪和影响。

该记录片电影涉及的影片还有《青春之歌》《早春二月》《林家铺子》《党的女儿》《红色娘子军》《我们村里的年轻人》《虎胆英雄》《野火春风斗古城》等。通过这些脍炙人口的红色影片,进一步弘扬树立理想、坚定信念、热爱祖国、崇尚英雄、锤炼品格、担当责任、砥砺奋斗价值观念,教育和砥砺年轻一代继续把革命先烈流血牺牲打下的红色江山守护好、建设好,努力创造不负革命先辈期望、无愧于历史和人民的新业绩,在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上,谱写出更加壮丽的青春篇章。应该说,在建党一百周年的重要时刻,这部影片将这些激动人心的红色资源集中呈现在银幕之上,让我们重温那份感动,重拾那份信念,选题很准,立意较高。

自从上世纪90年代,随着大众文化迅速崛起和蔓延,以“快乐”和“游戏”为标识的影视作品逐步蔓延开来。在这种流行的语境下,有些纪录片也逐渐走向商业主义和消费主义,注意力经济、娱乐经济的升温使得纪录片的制作理念也悄然发生了变化。但随着《美丽中国》《大国重器》《舌尖上的中国》等崛起,又吹响了现实主义纪录片的集结号,通过更加宽广的视角,更加详实的视觉呈现,展现激动人心的场景和催人奋进的力量,直接挺近了许多翘首以盼的欢迎人群。应该说《演员》秉持着这种“思想精神、艺术精湛、制作精良”的创作思路,抓基调,抓格调,抓情调,努力打造出一部“有筋骨、有道德、有温度”的艺术精品。

时光荏苒,岁月流逝,上世纪60年代的“二十二大电影明星”已届耄耋之年,他们淡出观众的视线许久许久。如何能够让他们就自己的艺术创作现身说法,重新回到观众的面前,这是导演潘奕霖萌发的创作灵感:“有一天我突然在想,我能不能让他们今日的风采再次出现在电影的大银幕上,这是我的一个初衷。我就是想把他们——无论他们是80多岁,甚至还有90多岁——这些前辈们的影像留在我们的大银幕上。”

这部影片所呈现出来的是九位明星,待到公映时,于蓝已经去世,时不我待,失不再来,迫在眉睫,刻不容缓,从某种意义上说,这部影片就是电影文化的抢救工程。我们对历史的尊敬,最好方式就是不能忘记,特别在流量纵横捭阖的当下,要想方设法让观众铭记二十二大电影明星的那些流光溢彩的岁月,这对现代电影人来说,应该是责无旁贷!

关于纪录片的美学,维尔托夫在他的第一篇理论性宣言《电影眼:一场革命》中,明确提出镜头如同人眼一样“出其不意地捕捉生活”,要求摄影师们把镜头看作电影的“眼睛”,他的名言就是“我是电影之眼”,认为“电影的眼睛”比人眼更完善,更具有分析力。《演员》充分利用电影镜头的无所不能的特点,花了五年时间,通过多种方式,从多种角度,采访和搜集了面广量大的素材,立足于丰富的细节思维和独到的审美眼光,把我们不知道的又应该知道的台前幕后的故事和盘托出。

所谓天下大事必作于细,必起于微,必生于小。有细节才会有事件,有事件才会有人物,有人物才会有影片,有影片才会有时代。应该说《演员》的编导,主要的着眼点就在细节上。满眼都是细节,满目都是文眼,在细节的捕捉中可以说独具匠心、声嚣尘上。该片在几百个小时的素材中,最后精心剪裁出93分钟片子,由远及近,由表及里,由粗及精,由浅入深,许多细节都是在芸芸众生中提炼筛选出来的,“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,它们在影片起承转合的布局中和连绵起伏的跌宕中,构成了一个个拨动心弦的闪光点和动情点,甚至还有出人意外的爆炸点。

田华说当年要把白毛女染成白发难事,当时根本没有什么染发技术,化妆师孙月梅想方设法,先把赛璐璐片绞碎,泡在胶里,然后再把牙粉倒在胶里头,不断搅拌,这样就做成了土制的染发粉。在染发的过程中,还不能顺着染,要一小撮一小撮提起来用牙刷染,染发粉才能挂上。染完后,头发全炸起来了,还要小心翼翼地把头发捋直。尽管这个过程相当麻烦,但他们的认真态度可见一斑。令人钦佩的是,他们不仅做出了白发,而且还做出了变化:白毛女的头发,并不是一下全白的,而是从灰一点再到全白,功夫不负有心人,终于让亿万观众记住了那个从山洞里跑出来的白毛女。“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”。最终《白毛女》获得了一等奖,田华也获得了金质奖章。

王晓棠在《英雄虎胆》中有段著名的“伦巴”舞的镜头。轻松的节奏,苗条的身躯,散发着妖艳的气息,60多年过去了,重温这段镜头,依然是那样的时尚,充满着魅力,美兮嫣兮,意犹未尽,当年许多观众就认为,王晓棠肯定是一等一的舞场高手,要不然无法跳出那时还闻所未闻的热情奔放的伦巴,其实这场戏是导演临时要加上去的,她当时一点都不会跳,就是现学现用,居然能跳得有模有样,也算是悟性很高,而且体会深刻,她说,跳伦巴重点不是在腿上,而是在腰上,通过腰枝的扭动,舞出了女性的婀娜多姿。

《我们村的年轻人》第一次拍摄完成后,整体效果很不错,只是因为使用的胶片不一样,造成了前后色彩的不一致,艺术容不得半点瑕疵,对此长影厂果断决定重拍,这个决策太棒了,要不然就是会给这部经典影片带来无法弥补的损失!对于这部片子,我非常喜爱,当年看了好多遍,还认认真真地做了“情节回忆”“看片体会”以及“人生启示”等几个笔记,许多台词现在还能脱口而出,许多情节至今难忘,包括金迪所说的画睫毛的细节,也仍然历历在目。还有那个刚毕业回村的孔淑珍,在路上边走边唱的《樱桃好吃树难栽》的插曲,更是深入人心,荡气回肠。

该片设定了江心洲、采访叙述、老电影的三度空间,编导并没有将它们分割开来,而是想方设法地融为一体,合中有分,分中有合,注重统一调度,打通相关环节,让艺术之流通行无阻,让电影语言一泻而下。

江心洲的夜晚华灯初上,人来车往,“南京眼”的格外醒目,许多居民纷纷向小广场集中,有的坐凳子,有的坐台阶,有的坐草地,随着天色的渐暗,放映机快速转动了起来,一道强光投在银幕之上,反射回来,渐渐地闪烁在人们神情专注的脸庞上。电影是电影人的事业,也是热爱电影的人情怀,人们对老电影的喜爱由来已久,从未改变。

这次放映的是影片《上甘岭》,这不是随机锁定,而是巧妙安排,不仅代表着现场描写,还从开头时就埋下了一条线索,草灰蛇线,伏脉千里,虽然看不到,但一直都在,直到被采访者谈到了《上甘岭》影片拍摄时,才又浮出了水面,把没有放完的镜头又接了起来,通过讲与影的互相对照,唇齿相依地呼应了讲述人所描述的情景。当年拍摄《上甘岭》去朝鲜时,正赶上4月份,漫山遍野的金达莱花,非常漂亮,但一到了上甘岭,一切生机,瞬间消失:整座山被劈开,地上全是碎石,没有花,没有树,和刚看到的风景完全不同,尽管距离战争,已过去了三年,却没有一棵树恢复了生机。据说,当年在这里,每一平方公里的地方,每天都要承受上万发的炮弹的轰炸,而黄继光牺牲的地方,山更是直接被劈开了一个大口子。在这一刻,战争的残酷,无声涌现,每一块碎石,每一片裸土,甚至每一缕呼啸而过的风,都在诉说着,当时战争的激烈和残酷。没有什么比眼前这一片荒原,更让人震动了。

《上甘岭》军事顾问赵毛臣,是在那场战役中,苦苦坚持整整24天,是最后活着回来的三个人之一。这时,讲述人至此突然哽咽,声音颤抖,“三个人啊,只剩下三个人。你难以想象,他经历了目睹了怎样的情景”。所有的人都沉默,随之而生的,就是一个强烈的信念:要把这场戏拍好,这才有了现在的《上甘岭》。是的,是信念,是责任,是使命,他们不是用技术在演,而是用心在演,他们要演出那种战场上的刀光剑影,更要演出志愿军战士的必胜信念。

在《演员》中,诸如此类的电影句式,比比皆是,都是匠心独运、存乎一心,特别是在采访对象与所演影片的连接上,叫板式的蒙太奇运用得更加流畅。

于蓝提到自己本就没有父母,就是党的女儿,当她说出,自己是党的女儿演党的女儿时,影片恰到好处地推出了《党的女儿》的电影画面,显得水到渠成,顺理成章。于蓝在提到丈夫田方时,也同时出现了田方在《英雄儿女》中的形象,她很是打趣,说他就想演戏,但还是被组织派去筹建东北电影制片厂,是不想当官的人最终还是当了官。1949年4月东北电影制片厂摄制了新中国第一部故事片《桥》。当然一个半小时的影片,容量是十分有限的,但编导希望在有限的空间中能够呈现更多。他们通过照片的剪入、镜头的插入、语言的介入,积极地把其他演员的故事也收入囊中。

刚看影片时,我就在想,既然是以新中国二十二电影大明星为主,片名为何不叫《新中国二十二大电影明星》呢?这不是更明确吗?到这时我才明白,编导是想以新中国二十二大电影明星为主,但也希望仅仅不局限于此,因为这些明星与其他演员的联袂合作,总是密不可分的,用《演员》作名,这样的覆盖面会更加广泛些,也更有利于表现演员的职业追求,如此意图非常明确、显而易见,但我总觉得,这个片名还是太直白了点,缺少了点意境。

1961年,中国电影业蓬勃发展、日新月异,看到电影院里还是挂着苏联明星,周总理就明确指出:我们也要评选中国电影界自己的明星。于是在1962年评选出了新中国“二十二大电影明星”。其后不久,各大小影院都挂出了明星的巨幅照片,一时间都追星潮风起云涌。《演员》这部记录影片,用影像留住历史,用故事诠释老片,充分体现了对老一辈电影艺术家的敬仰以及对他们所作出的巨大贡献的尊重!

应该说,没有对电影百分之百热爱,千分之千热情,万分之万的热心,是不会产生这样的创作念头,更不可能拍得如此可圈可点、可喜可贺!

据说他们接下来还要拍第二部,准备把其他的二十二大电影明星继续再现银幕之上,通过影像的魅力实现超凡脱俗的传播力量,细雨润物,沁养人心。所以,从某种意义,这部纪录片电影,也是编导们在岁月深处寻找美丽珍藏,一直以来刻骨铭心、孜孜以求的心灵叙事!

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067