南北山头多墓田,

清明祭扫各纷然。

纸灰飞作白蝴蝶,

泪血染成红杜鹃。

日落狐狸眠冢上,

夜归儿女笑灯前。

人生有酒须当醉,

一滴何曾到九泉?

这首《清明日对酒》是南宋诗人高翥(zhù)的代表作,不同于杜牧《清明》那样的消沉,而颇具朴素的唯物人生观。一代奇士高翥,在清明日感触之余,展现的却是生命的旷达。诚然!亲爱的朋友们,如果你了解清明节的来龙去脉,也许就不会认为这只是一个令人悲伤的日子了。

中国传统的清明节,在每年的仲春与暮春之交,具体日期并不固定。今天,作为中国四大传统节日之一的清明节,其内涵实际也融合了传统清明前的“上巳(sì)节”和“寒食节”文化。

上巳节,又名禊(xì)日。古人选择阳春三月的第一个巳日(古代以干支统计时间)作为“祓(fú)禊”的日子。祓,乃祛除之义。禊,为清洁之义。顾名思义,上巳节就是人们通过清洁的方式来驱赶邪祟的节日,从而开始新一年的生活。

每逢农历三月初三,人们都会走出家门,或踏青于郊外,或相聚于水边,举行清洁身心、祓除不祥的祈祷仪式。自周代起,就有由官方所派巫师主持的上巳春浴之风。可想而知,这一时刻男女老幼在水边狂欢的盛况,因而又变成古代青年男女恋爱的好机会,且亦有祈求婚配和生育的高禖(méi)祭祀,故上巳节又有“中国情人节”之美称。

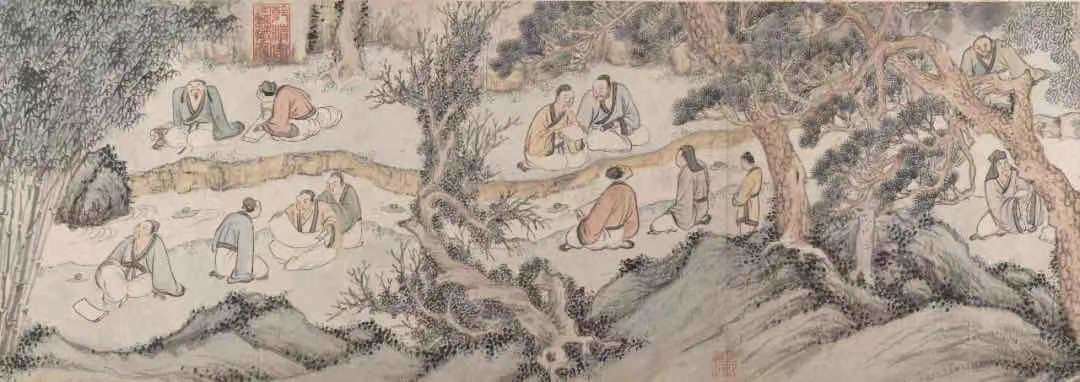

对于文人们而言,上巳节的水滨欢聚,做的自然都是文雅之事。同道好友坐在溪水之畔,吟诗畅饮,纵情于山水之间。最著名的是东晋永和九年(343)的禊日,“书圣”王羲之与友人会于会稽山阴之兰亭,留下了《兰亭序》的经典和“曲水流觞”的千古佳话。

明·钱穀《兰亭修禊图》(局部)

宋代之后,程朱理学渐盛,礼教日趋森严,人们无法在节日中纵情狂欢,因此,上巳节文化逐渐衰微,慢慢融入清明文化而销声匿迹。

关于寒食节,广为流传的是春秋时期晋臣介子推的动人故事,但实际的来源却与之并不相干,而是源于先民的改火旧俗。火,既能服务于人,也会带来巨大灾害。人类社会之初,用火和取火是一件大事。故每年初始,人们都会熄灭火种并禁火食,进行祈求平安的祭祀;待重新钻燧取火,称之为“改火”,这也成为寒食节的滥觞。

寒食节的时间,据萧梁时人宗懔(lǐn)的《荆楚岁时记》载:“去冬节一百五日……谓之寒食,禁火三日。”也就是说,从上一年的冬至,往后推105天,就到了寒食节。早在汉代,每年的寒食为期一个月,给民众带来极大不便,后逐渐缩短为三天;清初时,改为清明节前一日。

唐代以前,祭祖扫墓的习俗均在寒食节完成。此外,人们在门口插上柳枝,还有蹴鞠、踏青、种植、赏花、放风筝、荡秋千等多种游乐活动。由于寒食与清明过于相近,久而久之,便合二为一了。

清明(寒食)节的各类习俗

最早的清明节,本起源于古时帝王将相的“墓祭”之礼,后民间亦效仿之,遂逐渐约定俗成,本无太多文化内涵。相比较而言,上巳、寒食二节的文化传统更为丰厚。长期以来,此三节同为三日之期,又相距很近,随着时间的流逝,演变融合成统一的日子,而那些欢快游乐的活动风俗,也就成为流传至今的清明节的一部分,远不只有上坟扫墓这类肃穆之事。在万物发生的盎然春意中,人们怀着美好的期望,与大自然亲密接触,迎接新的生活,生生不息……

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067