淮水东南第一州,山围雉堞月当楼,品历史文化,学消防知识。

11月21日,淮安消防蓝朋友带你走进淮安府署,探秘它与消防千丝万缕的缘分。

走进府署

全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区——淮安府署始建于明朝洪武三年(1370年)一直沿用至清末,至今已有640余年历史。

衙内有房屋50余幢、600余间,分东、中、西三路,中路有大堂、二堂、六科用房等,东路为迎宾游宴之所,西路为军捕厅。

老淮安的“消防队”

早在明清时期,老淮安就建立起了城市消防系统,只是名称不叫消防队,清代时便唤作“水龙局”。淮安府署景区西侧就有一处“水龙局”。

府署里的水龙局设在火神庙内,当地官员百姓常到火神庙敬奉祭祀,以求火神保一方平安。

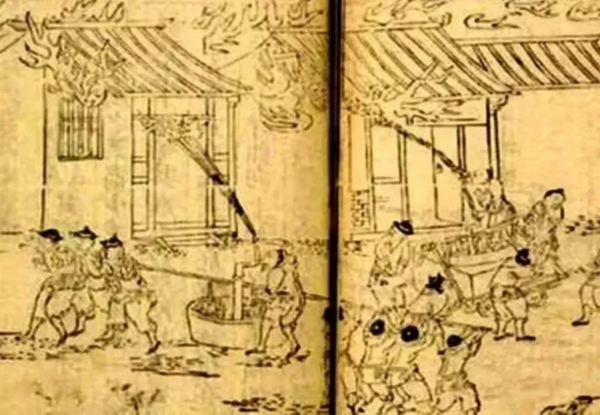

水龙局是古代的消防队,不同的是他们不是政府拨款建设,而是民间自发筹集资金成立的民间组织。水龙局的“消防员”分为扛龙夫和挑水夫两类,都是由本地的年轻劳力组成,一架水龙必须配备水桶十担跟随。他们采用排班制值守,为了守候一方百姓的安危。

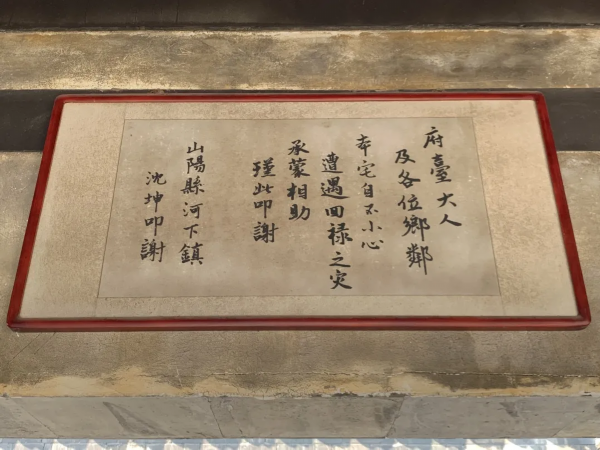

在水龙局正门内侧,还裱有一封状元沈坤的道谢信,文中“回禄之灾”即为火灾。

古人的防火智慧

中式传统建筑有一大特点就是木质结构,与西式的石质相比,中式建筑在造型上更加多样。木质建筑的优越性很多,但最大的隐患就是容易起火。所以,古人在建筑防火上是虚实结合,经验丰富。

鸱吻

府署的屋脊两端有很多兽形构件。用陶或琉璃制成,有固定屋瓦的作用。传说鸱吻为龙的九子之一,因能喷浪降雨,故用在屋脊上,取避火灾之吉祥。

防火涂层

为了防止发生火烧连营的局面,府署在建筑设计上避免了全木质材料,使用砖石等不易燃烧的材料做墙面。对易燃的建筑材料也做加工处理,在木材表面涂抹石灰泥等,提升其耐火性能。

防火墙

防火墙,是建筑中常见的防火设施,它是指房屋两侧向上高于山墙屋面的墙垣。在府署密集的建筑群中,这种墙可以防止火势的蔓延。

太平缸

水龙局中能看到房屋前立的大水缸。它们叫做太平缸,用来储水,可以在发生火灾的第一时间向人们提供水,是古时重要的“消防设施”。

城市消防系统

随着城市的发展,防火救火不再是从单体建筑出发,而是转向城市消防规划。镇淮楼在当时就起到了“望火楼”的作用。在过去通讯不发达的时期,以鼓楼钟声为号,有一东(鼓楼铜钟敲一下,即东门地方失火)、二西、三南、四北之说。

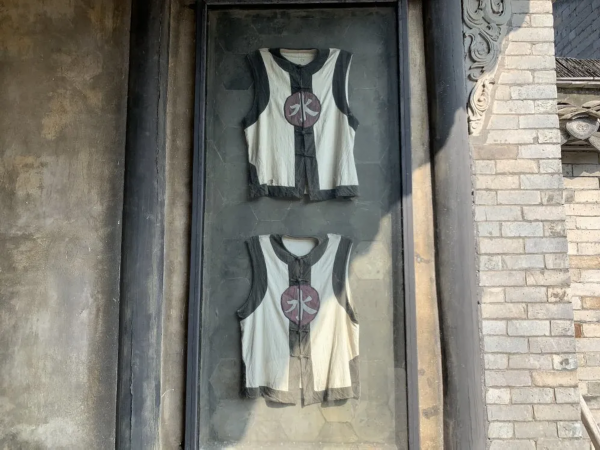

穿越的消防装备

在水龙局中,还陈列了很多老物件,看起来并不起眼,对于它的作用,相信大多数人也一头雾水。

其实,它们是古人的消防利器,在现代消防器材出现前为灭火发挥了巨大作用。

古代版“警铃”

铜锣,是民间最常用的报警工具,火灾的大小用锣声的变化来反映。一有火警,报警者敲着铜锣或脸盆在大街上边跑边敲,高呼救火。这时,不管白天黑夜,无论穷人富人,都会加入到救火的行列中。

古代版“消防云梯车”

云梯,就相似今天的一个消防梯,这样的高度在当时救火就足够了,这是一个两层房的高度,因为以前的房子不会特别高,两层房就足够了。

古代版“水车”

水车,水车上面是个水箱,水箱里面一般都会装满水,一旦发生火灾,衙役会敲着铜锣,推着水车,跟着前方的水龙走,将水车里的水倒入水龙里面。

古代版“水枪”

水龙是当时救火的主要工具。它由一个高约2市尺的椭圆形大木桶、两个粗大的紫铜活塞缸以及与之紧密连接的一根又长又大的横木杆组成。使用时启动横木,两端一高一低带动活塞,水便随着压力从输水带中喷出。

古代版“消防栓”

水龙局院中还设置了一口水井,以供吸水灭火用。

千古名郡,煌煌巨府,寓教于史,深思消防。

(来源:淮安消防)

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067