文/戚宛珺

(作者戚宛珺,“荔枝新闻”特约作者;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家供稿,转载请注明出处。)

提出“一吻跨年”噱头的《地球最后的夜晚》在预售票房过亿的情况下遭遇口碑滑铁卢,激起了大家对营销主体不明确的讨论。有评论分析,毕赣新片的受众群体明明是文艺青年,为何要采用商业营销模式去推广呢?

那么谁是文艺片的受众?什么样的人可以被定义为文艺青年?

十多年前,大家都乐于做个文艺青年,没钱没关系,但是又丰富的精神世界。现在,“文艺青年”倒更像一个黑点,用来形容一批强调形式但不重视内容的人。他们既不够成熟,也不够深刻,易空虚、焦虑、不满足。

所以,你问个真正读书的:你是文艺青年吗?他会说:你才文艺青年!你全家都是文艺青年!

有人说,文艺青年读《年轻的心在哭泣》,会内伤。

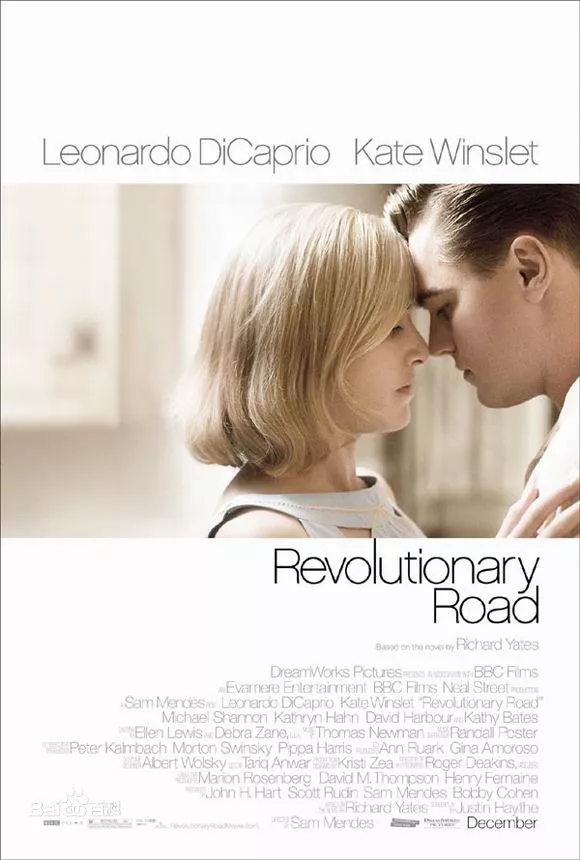

《年轻的心在哭泣》是美国小说家理查德·耶茨的代表作之一。耶茨被誉为“焦虑时代的伟大作家”,他的作品《革命之路》曾被好莱坞改编成同名电影,由《泰坦尼克号》的两位主演:莱昂纳多和温斯莱特主演,那也可以算作一对“文艺青年”的故事。

《革命之路》

那《年轻的心在哭泣》中的这对文艺青年到底是如何“作死”的呢?

文艺青年,除了热爱文学艺术外,总希望能参与进去,创造点什么。迈克尔·达文波特是个从二战欧洲战场退伍的年轻军人,哈佛毕业后与富家小姐露西结婚。清高的迈克尔不愿染指露西的财产,一边工作一边写诗,却因为郁郁不得志而精神崩溃,与露西分开。再婚后,看着年轻的妻子和刚出世的儿子,突然意识到垂垂老矣的自己之于这个世界是多余的。

富有的露西不断尝试不同领域的创作:表演、写作、绘画,希望挖掘出才华横溢的自己以及寻找一个能和自己相匹配的男人,成为令人羡慕的一对,出入尼尔森夫妇的派对,却因才华有限,屡试屡败。夫妇二人还要共同面对叛逆期的女儿,逃学跑到西海岸吸毒浪荡做嬉皮士,当迈克尔接回她时说:“爸,我好像怀孕了,但不知道孩子的父亲是谁。”

《年轻的心在哭泣》

达文波特夫妇一直很努力,像小李子一样努力,但人生的意义和抱负无法实现,爱情和亲情也带不来慰藉。最让人难过的是,几经折腾后,一生就要草草结束了。也就是说,他们必须承认,奋斗到闭眼,波澜不惊的,却依旧是个Loser。

去他妈的艺术

德波顿在《身份的焦虑》中写道,“对文化人来说,任何想法都不会显得虚无缥缈,任何目的都不会显得脱离实际。”虽然缺乏理智,幼稚可怜,但却有些浪漫主义色彩,也是在这种纯真中,诞生了很多优秀的作品。

出色文学艺术作品是令人尊敬、浑然天成的,它能够消除人与人之间的隔阂。因此,萨拉因为《坦白》这首诗迷上了迈克尔,露西会因为读了卡尔的长篇小说而想要和他在一起,离婚前的达文波特夫妇会被梅兰特兄妹吸引。

但是,这些打动人的作品不仅是刹那间灵感的火花以及梦幻的理想主义,它背后是一个个人,要吃饭睡觉,赚钱养家,工作社交。成日面对这些现实的因素,终会凸显出个人的差异,拉开两人的距离。他们迅速坠入爱河,又无法忍受彼此,很是悲凉。

理查德·耶茨

小说中的尼尔森夫妇无疑是文艺界的宠儿,受人尊敬。出入尼尔森夫妇聚会上的,也都是一些有品味、有地位的成功人士。世人都爱慕虚荣,追逐利益,艺术家也不例外。达文波特夫妇一心想迈入这个圈子,却终因缺乏才华或运气,笨拙地游走在外围。而尼尔森夫妇拥有一切,所以他们只关心自己,居高临下地评价别人。

文艺的世界同样残酷冰冷,在此挣扎的达文波特夫妇感受不到丝毫治愈,只有对自己无止境地失望。

骨子里的孤独

不同的时代,不同的阶级,孕育出不同的价值观,这种明明不同,却被血缘、契约等社会关系捆绑的现实,本身就令人恐惧,逼人发疯。人们穷其一生都在试图跨越差异的鸿沟,受挫试错,遍体鳞伤。

本能的冲动和精神的吸引,终会失效散去,最后回归个体的孤寂。就像渐渐老去的迈克尔对小自己二十岁的妻子萨拉说:“也许我已经失去你了。”沉默之后的萨拉回应:“难道你不觉得这种说法好笑吗?每个人都是独立的。”这个女孩曾经说过:“我们是天造地设的一对。”人心在变化,讨要说法太幼稚。

每个人是座孤岛,社会是片海洋,你逃离不了。

《年轻的心在哭泣》以达文波特夫妇的视角写作,读者充分体会了二人的无力感,争不到名誉,遇不见爱情,得不到理解,被遗弃、背叛、落下,就像现实中的我们。但实际上每个人都是孤独的,功成名就的尼尔森夫妇,迫于无奈的梅兰特兄妹,还有年轻的萨拉,女儿劳拉,他人即地狱,每个人都有不被理解的痛。

故事的结尾,达文波特夫妇已不再年轻。一心向往文学艺术的露西说出了“去他妈的艺术”,年迈的迈克尔也开始理解“人骨子里都是孤独的”,他们都筋疲力尽。

好在人生苦短,想到这一切即将结束,好像也没那么糟糕了。

所以,谁还愿意做文艺青年呢?

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句