文/戚宛珺

(作者戚宛珺,“荔枝新闻”特约作者;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家供稿,转载请注明出处。)

2018年还剩下不到二十天,这是我们共同经历的一年。时间对所有人都很公平,我们的人生即将翻开新的一页。

冬天来了,气温骤降,昼短夜长。这样萧索又安静的日子,特别适合坐下泡杯咖啡,望着窗外的落叶思考一下过去:翻开笔记本,看看年度计划进度如何,还有多少未勾画的愿望清单。

此时画风突变,你大概会说:天啊,这分秒必争的现实环境,哪还有时间谈论人生理想?

单身姑娘忙于相亲完成爹妈心中的人生大事,年轻夫妇熬红眼加班挣下个月的奶粉钱和房贷,小伙子在楼道里掐了根烟摁掉了房东的催租电话。

人生似乎只有眼下的适应妥协以及未来的迷惘恐慌。

张爱玲说:“出名要趁早。”如果年近三十,你还未成为年薪二十万的小白领,有房有车,有型有款,那就会有前辈们带着善意,用丰富的人生经验告诉你,差不多了!咱放下诗和远方,老老实实上班找对象,过点普通人的日子吧,这才是现实的人生啊。

因为现在过的一般,就要连未来一同舍弃吗?

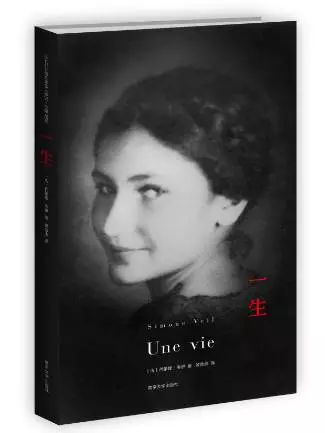

最近刚好读了西蒙娜·韦伊女士的自传《一生》,觉得人这一生,应该比我们想象中要长,足够我们经历各种各样的事情,足够我们战胜苦难,力争幸福。

就像是在奥斯维辛解放出来的西蒙娜,无端的暴力,大量的死亡,与亲人离散,被践踏的尊严,与这段足以下半辈子一直诉说的噩梦,终是被她战胜了。

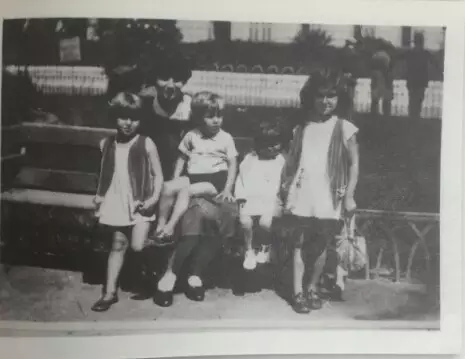

1930年,西蒙娜一家在尼斯

我以为二战这场人类历史上的浩劫会占据《一生》这本传记中很大的篇幅,以为奥斯维辛的经历会成为西蒙娜的梦魇,在未来的生活中纠缠住她,让她痛苦或沉沦。

但我错了。西蒙娜没有活在苦难的记忆和受伤害的仇恨中,二战的经历在这本讲诉她一生的著作中,也仅仅占了十分之一。西蒙娜之后的人生,还有太多值得书写的事迹。

二十七岁,西蒙娜有了一个幸福家庭的,几张证书,一份工作,她认为这时候,“我的人生终于扬帆起航。”像西蒙娜这样意志坚定的女性,逆境只会让优秀的人越来越优秀,家庭和事业一项都不会落下。

看看这个曾经走过人间地狱的女士,我们时常挂在嘴上哀叹或抱怨的人生,我们挂在嘴上自我嘲讽的“人间不值得”,未免有些过于戏谑轻率了。人生,还远远没有到放弃的时候。

如果我们只看到眼前的苟且,没有理想,那人生只剩纯粹的漫长;而当我们满怀信念去奋斗打拼的时候,会发现这一生足够我们做很多事,是不容虚度的。

解放后的法国百废待兴,西蒙娜曾经幸福的家庭也分崩离析。她应该是最有权力去抱怨,去低落,去愤慨,去堕落的人,因为她经历了人类文明史上的一场浩劫,残酷的命运对她不公,可她今后的人生却在为别人的公平而奋斗,监狱囚犯的权利、女性堕胎的权利、以及欧洲的未来。

1940年,西蒙娜和丈夫安托万

1952年,西蒙娜和两个儿子

西蒙娜1974年出任德斯坦政府卫生部部长。1979年当选欧洲议会主席。1993年以来,历任国务部长、政府社会事务部长、卫生与城市部长等职。1998年起任宪法法院委员,直至2007年任期结束。

那些狭隘的仇恨、功利都没有侵害到西蒙娜的为人处世中,她有自己的原则,也为自己所坚信的,更好的法国,更好的欧洲而努力。

同时,借着本书中西蒙娜女士在法国政坛和欧洲议会的经历,也可梳理一下二十世纪的欧洲政治格局。让人惊觉,一些现在习以为常的权利,例如西蒙娜极力争取的女性堕胎合法化,都是依靠很多先行者冒着风险,敢于变革,不断争取换来的。

我不想将西蒙娜的努力看做是个人的牺牲和奉献,就像她自己在书中说的,“我从来没有期望在政界大展宏图,只是希望能坚持自己的信仰。”她所做的,是在实现个人的理想和价值,而这些,也是推进国家和社会前进的一种力量。

2006年,一家四代人

2010年,西蒙娜荣身进入法兰西学士院

2010年,西蒙娜女士荣身进入法兰西学士院,成为自1635年立院以来的第六位女院士。无忧童年,二战阴云,法官生涯,政府竞选,欧洲议会……西蒙娜一生卷入了很多重大历史事件,却未曾随波逐流。

我们的一生,前路还有未知的艰难险阻,不能停下思考,也不能放弃战斗,只有这样才能应对命运的蛮不讲理。

在书的最后,西蒙娜女士写到了与丈夫组成的这个大家庭,谈到后辈们,饱含幸福。我相信,即便在不公平的世界里,怀揣理想,不认输,懂感恩,我们终可以收获不枉度的一生。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句