图·文/戚宛珺

(作者戚宛珺,“荔枝新闻”特约作者;本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”客户端独家供稿,转载请注明出处。)

南京有很多老厂区,有些被再开发成了创意产业园,例如秦淮河畔的晨光1865,更多的则是淡出人们的视野,被时间遗忘。

一开始朋友们向我提起电瓷厂,我连“电瓷”两个字怎么写都不知道。一直误以为是“磁铁”的“磁”,也不知道电瓷长什么样,是用来做什么的。

一个文科生,只能查资料:“电瓷是应用于电力系统中主要起支持和绝缘作用的部件,有时兼做其它电气部件的容器。”南京电瓷厂有限公司始建于1956年,位于燕子矶江边,曾经为国家电瓷出口产品基地。

改革开放后,技术不断革新,新兴材料陆续研发,电瓷厂也谢幕退场。2018年的10月,我们再次来到厂区,曾经辉煌的电瓷厂停摆在了80年代,电话亭、书报摊、小卖部……一些早已消失在我们视野里的、属于我们少年时代的东西再次出现,处处都是怀旧与惊喜。

文化宫

迈入厂区的第一站是工人文化宫。一楼是旱冰场和舞厅,二楼是阅览室,朋友曾在这里度过她的少年时光,还有本图书忘记归还。

如今,阅览室已变做居民楼,楼下的喷泉假山杂草丛生,运动场上晾晒着色彩斑斓的床单,没有圈绳子的狗子们在走廊里踱步,检视着我们这些“闯入者”。

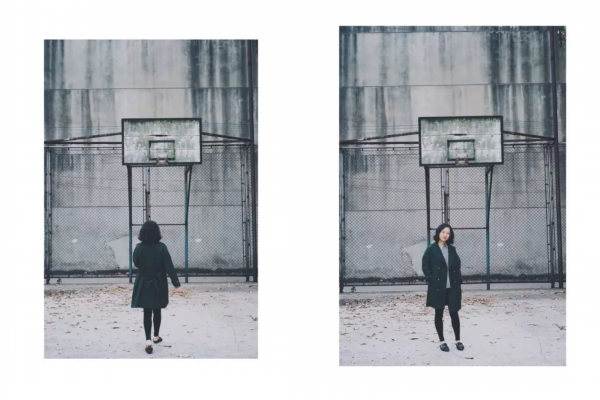

操场上年久失修的篮球架、宣传栏中的泛黄的老照片,可以想象当年这里是热闹的社交场。大人们在这里跳舞、运动,把孩子们安排在楼上看书,或者凑在一起疯闹。

社区医院

厂区是个功能性的社区,它庞大、丰富、能满足人们衣食住行的各种需求。

电瓷厂内的社区医院现在仍在使用,高大梧桐树的小院子,空荡荡的输液室,乳白色的油漆木门,依旧是几十年前的模样,很容易唤醒我们小时候挂点滴的惨痛经历。

供销社

2018年,菜场买葱都可以扫码支付的今天,厂区里的这间商店老板娘,依旧坚持使用现金支付。

裸露的房梁,陈旧的货柜,这里有最真实又现场的“工业怀旧风”。门口的牌子上写着“清仓甩卖”,也许是因为电商挤压,也许是因为不知何时会来的拆迁。

“阿姨,我们能进您的柜台拍张照啊?”

“那可不行!柜台可不能进!”

果然是有坚持的老板娘。

柴火馄钝摊

很多人都离开了老厂区,但这里仍有生活的气息。找到一家没有门头的柴火馄钝摊,来一碗当做下午茶。

“怎么还拍照啊,你们哪里来的啊?”

“原来住这里的。”

大概是厂区封印了旧时光里的亲切与随意,我们和同桌的小朋友玩了两年半。他要用五块钱的低价向我们兜售智能手机,并且介绍了他的伙伴——奥特曼的背景身份。

“你见过真的奥特曼吗?”

“见过啊!在美国见的呀!”

看到小朋友还玩我们小时候的玩具,时间再次混淆了年代。

你的旧时光

“以前每天下班时,场面很壮观的,大门这边的景象就和卢米埃兄弟拍的《工厂大门》一样。”

站在已废弃的工厂门前,望着栅栏内的流浪犬集会,好像在说上一辈的故事,但却是我们的记忆。曾在这里度过青少年时代的小雪告诉我,她离开这里,也已经快二十年了。

走过与小雪记忆重叠的文化宫、供销社、幼儿园、医院、菜场……与鲜明生动的记忆相互映照的是斑驳残缺、面目模糊的建筑。未来的一天,对岸的房地产开发商,或者市政规划处将会使这里焕然一新。所有镌刻记忆的砖块与瓦片,则会同人的离开一起,被彻底带走、抹平。

在我们不知不觉迈入成家立业的三十岁时,惊觉我们年幼的记忆已陈旧、剥落,它们并没有随我们一同变化与成长。看到今天的厂区,很难想象这里二十几年前是人人羡慕的大企业,娱乐、医疗、教育,配套齐全。

曾经“制霸一方”的孩子王小雪有了幸福的家庭与自己掌控的生活,曾经一起撒野的小伙伴有的成为了迪拜空姐玩转全球,有的患了抑郁症消失在人们的视野。

人生看似很短,其实还挺长的,足以让我们变得不一样,让周围的世界不一样。

虽然老厂区的故事不属于我的记忆,但我仍感受到过去的旋风从背后吹来,掀起一地灰尘与落叶,它强劲有力,无法忽视,我们却不会再回头了。

人生就是单行道,花落知多少跑不掉。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句