一袭长衫,一方醒木,一柄折扇,一把泥壶,

便摆开一个世界

大概是二十多年前的一个午后,我去夫子庙小任任茶楼上见一个人,一个说书的艺人。

那天下午茶楼上人不多,上了楼,从打开的窗户看出去,窗外面就是缓缓流淌着的秦淮河。

当年小任任茶楼是夫子庙的一座仿古茶楼。服务员不是面若桃花的江南秀女,而是清一色穿着对襟短衫扣瓜皮帽的跑堂小二,每逢上客就吆喝一声:“客人到——”,给楼上的说书人也凭添一份精气神。

当时我们正在拍一部叫做《灯影秦淮》的纪录片,从夫子庙传统的花灯艺人,讲到如今被璀璨灯火装点修饰的夫子庙的夜景,最后说到那点亮在人们心中的灯,其实也就是一个当代版的“桨声灯影里的秦淮河”。

在传统的花灯和今天亮丽璀璨的夫子庙夜景灯火之间,我们想找一位“叙述者”,脱离传统的新闻记者或者主持人的身份视角,以一个见证者、观察者和讲述者的三重身份来串联和穿插于我们影片中,既是我们的拍摄对象,也是时代变迁的见证者和讲述者,于是想找个说书人的角色来做串联,用评书来说说秦淮两岸灯火的变迁,找来找去,符合这样条件的对象不多,最后,小任任茶楼上说书的孔先生成了我理想的人选。

孔先生七十多岁了,据说家里也是山东曲阜孔府的一脉,父亲也曾是秦准一带的说书人。

孔先生年轻时在上海念过外文,气象上不像江湖中混出来的人,有种市井里长出来的儒雅气。孔先生说的是评书,不是那种用老南京话说的“白局”,所以比较好懂。

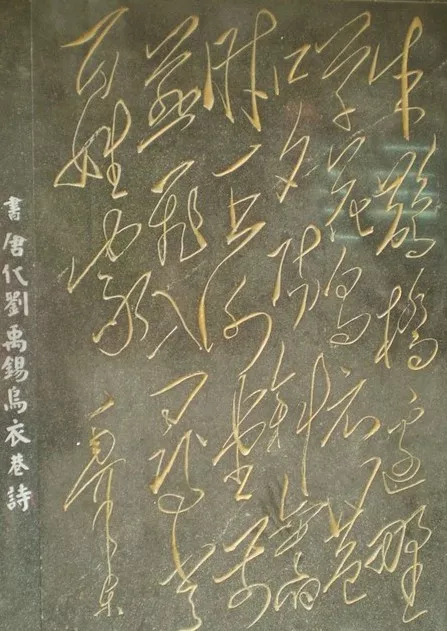

这是我在网上找到的唯一一张孔先生的照片

每天下午的时候,孔先生往说书案前一坐,一袭长衫,一方醒木,一柄折扇,一把泥壶,便摆开了一个世界。

上下五千年,纵横八万里。书,本本全藏在肚子里,全凭一张嘴说出彩来。

醒木可以惊堂兼音响道具,折扇更是变化万端,收起为笔为剑,展开可以成诗书奏折,可以表示风吹落雨,可以是屏风手帕。想是什么就可以是什么。

在这里听书的人有两种,一种是外地的游客,因为好奇,或者想寻找一下想象中秦淮的风物,于是寻过来,听一段评书,回去好跟人说在夫子庙听过书的云云。

另一种是心境闲散的老南京,不忙着奔命挣大钱,不担心股票下跌蚀本,只想让下午木格窗里透过来的阳光照在身上。

在半梦半醒间,小二端来瓷碗,泥壶,碧茶,在白瓷碗底给沸水一冲,翻滚起来,又打着旋子沉下去,碧亮的茶色澄澄地浮起来,茶香便有了。呷一口,故事还在宋代或唐代里慢慢叙着,便有了历史感。

今天,这样体味的人怕是没有了,每个人都有手机,连着一个更丰富,更广阔的世界,刷抖音,看视频,听音乐的,这样说书的方式已经满足不了被纷繁的世界弄得不知满足的心。

我很久没有去夫子庙了,不知道当年的小任任茶楼还在不在,只是有一次陪朋友坐秦淮河上的游船,看到两岸开了许多的酒吧夜店,比当年更是繁华。

孔先生虽然说的是评书,但自己普通话不纯,是杂着南方口音的“南普”,不免把“上船”说成“上床”之类,夫子庙历史上曾是烟花之地,青楼颇多,这并非故意的口误让人觉得是一种幽默。

孔先生的家,住在那条有名的“乌衣巷”,那首“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗句,让乌衣巷随着唐诗流传了千年。

唐代的乌衣巷在诗歌中依旧披着那抹斜阳,而现实中的乌衣巷早已荡然无存,只留下“乌衣巷”的名字,像历史的旧址镶嵌在现实的喧闹中。

今天乌衣巷口便是繁华的市场,孔先生要去茶楼说书便要穿过去,孔先生似乎就是这样行走于过去与现实、历史与传奇之间,倒真符合我们片子中需要的那种情调。

孔先生有一个孙子,两个孙女,当时都在上小学。

他们还没学到朱自清或者俞平伯的《桨声灯影里的秦淮河》,孔先生给他们讲一些秦准往事和传说,孩子们也听,但还是觉得电视里的《白娘子传奇》好看。

孔先生的孙子喜欢吃“肯德基”和“麦当劳”,那时候洋快餐刚进中国不久,还是个新鲜的奢侈品,小朋友过生日去“肯德基”、“麦当劳”也是有面子的,不像二十年后的今天,已经成了平常。

那时候,孔先生不明白,“肯德基”门口挎拐棍的小老头和“麦当劳”前红鼻子的小丑怎么那么讨孩子的喜欢,十八道的“秦准风味’炸春卷、小笼包、鸡汁干丝、哪里是炸鸡腿和汉堡包这等粗鄙的食物可比!

夜晚,夫子庙麦当劳黄色的大“M”霓虹在“天下文枢”的牌坊旁一闪闪,还挺抢眼。

我们拍摄的时候,孔先生拗不过孙子孙女,带他们去吃“肯德基”和“麦当劳”,他给孩子买,自已不吃,孩子吃得很专注很投人,孔先生在旁边坐着,看孩子吃。

孔先生看看孩子,看看外面熙熙攘攘的街道,孩子们很快地吃完了,孔先生下意识地伸出舌头舔了舔嘴唇。

后来,我再没见过孔先生,有一天的午后,我梦见自己回到了那座茶楼上,楼上空空的没有人,只有静静的阳光洒在茶楼的桌椅上。

孔先生说书的那张几案上,那一块醒木,一把折扇,一盏泥壶都静静地放在那里,好像在等一个人来,他会穿过时光,拿起那块醒木,“啪”地一拍,便将这千古风流,岁月沧桑,娓娓道来。

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句