地处苏皖交界西南岗地区的宿迁泗洪上塘镇垫湖村,是江苏苏北发展“洼地”中的“洼地”。穷则思变,40年前的“包产到户”,让这里迈出了江苏农村改革的第一步。40年间,垫湖村经历了土地流转的从“分”到“合”,探索着符合自身实际的农业现代化道路,一幅全面小康的光明图景正在这座“改革之村”徐徐展开。

初夏的垫湖村,一片片田野里麦浪滚滚,一座座两层民居次第排开。年近80的老会计苏道永告诉记者,这个11.8平方公里、近4000人的全省"农村改革第一村",已经跨着“三级跳”的步子,迈入了全面小康。他说:“1978年、1979年、1980年,这几年我们解决了吃饱的问题。现在更不用说了,大米都不吃了,要吃粗粮。我们已经进入了小康!”

2018年,江苏垫湖村全景

【率先包产到户 当年的垫湖村是江苏“农村改革第一村”】

在垫湖村农民活动广场,伫立着一座“春到上塘”纪念馆,外观犹如一座乘风破浪的旗舰。40年前,垫湖村正是在全省率先实行“包产到户”,拉开了江苏农村改革的序幕。

“春到上塘”纪念馆旁,垫湖村正在“乘风破浪”

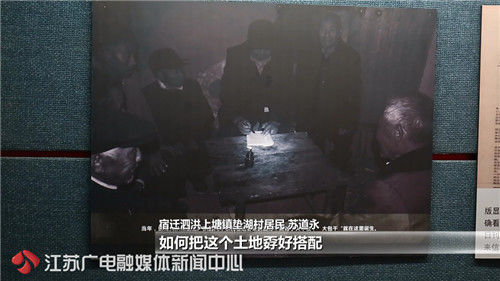

苏道永当年在垫湖大队第五生产队当会计,村庄长期靠“救济”过日子。1978年又碰上连日干旱,“人无粮,牛无草,地无收”。他意识到一味吃公社“大锅饭”,到最后只能是没“饭”吃,只有包产到户,或许可以为这个赤贫的村庄带来一线生机。于是他和生产队几个干部、群众代表一起,晚上讨论如何把土地孬好搭配,私下里把土地分给老百姓种,包产到户。

“大包干”前的垫湖村

当年,垫湖村的干部、群众代表晚上讨论如何包产到户

每人承包1.5亩,分别种植山芋、花生和玉米。收获时,保证国家的,留足集体的,剩下的归自己。尽管当时被认为是破坏集体化道路,但结果证明,这一步走对了,农民的生产积极性一下被调动起来。1979年,队里不仅结束了20多年吃救济粮的历史,还向国家出售了1.1万公斤余粮,人均分配更是翻了一番。"当时的省委书记讲:过去我以为是倒退,现在看起来,不是倒退,而是前进了一大步,他号召徐淮盐地区都来看看,在江苏省全面推开。”苏道永感慨地说。

老会计苏道永,参与和见证了垫湖村40年的改革发展

【敢试敢为 垫湖村村民从贫困走向小康】

上世纪90年代后,位置偏僻、底子薄的垫湖由于还走着计划经济老路,发展落后,成为全省最穷的地方之一。现任村党委书记周磊是土生土长的垫湖人,他见证了当时的困境:“我们有部分村民长期在外面务工,家里面地没有人种,有的一家有十来亩地,但是地块比较小,种植的话成本也比较高。”

垫湖村现任村党委书记周磊见证了垫湖村21世纪的敢试敢为

穷到底的日子,又一次激发出垫湖人骨子里敢试敢为的“大包干”精神。2012年,垫湖村抢在十八大明确土地政策前,把1.15万亩耕地全部流转,向农业规模化、现代化转变,村里不少人摇身一变成了新型职业农民。不满足于水稻、小麦的传统种植,年轻的村干部又带领村民率先大胆尝试高效农业项目,种植范围从20亩逐渐扩展到500多亩。“我们村书记和村长都搞薄壳山核桃”垫湖村种粮大户周茂服告诉记者:“每亩地一年苗子就卖十几万块钱,我也有这样的打算,想往经济效益好的方向发展。”

【改革再出发 让村民享受更多发展红利】

如今,垫湖村人均纯收入从1978年的27元提升到15225元,集体年收入也从拨款、借贷度日提升到142万元。尝到甜头的垫湖人没有停歇,又迈出了改革的步伐,盘算着成立股份合作社,让村民享受更多发展红利。

垫湖村村民们的日子越来越好

垫湖村田野里一片欣欣向荣

“在这个新时代,在乡村振兴战略中,我们会把这种敢想敢干敢担当的‘大包干精神’一直延续下去,将垫湖村建设得更加美好。”宿迁泗洪上塘镇垫湖村党委书记周磊说。40年敢试敢为,40年乘风破浪,这是垫湖村的奋斗历程,也缩影了江苏40年的敢为人先,众志成城。进入新时代,江苏依然在砥砺奋进,全力书写改革发展新篇章。

(江苏广电融媒体新闻中心记者 罗聪懿、冯水清、李泽灏报道)

公安备案号:32010202010067

公安备案号:32010202010067

我要说两句